障害者も楽しめる服を!「インクルーシブデザイン部門」審査通過者向けワークショップ 開催

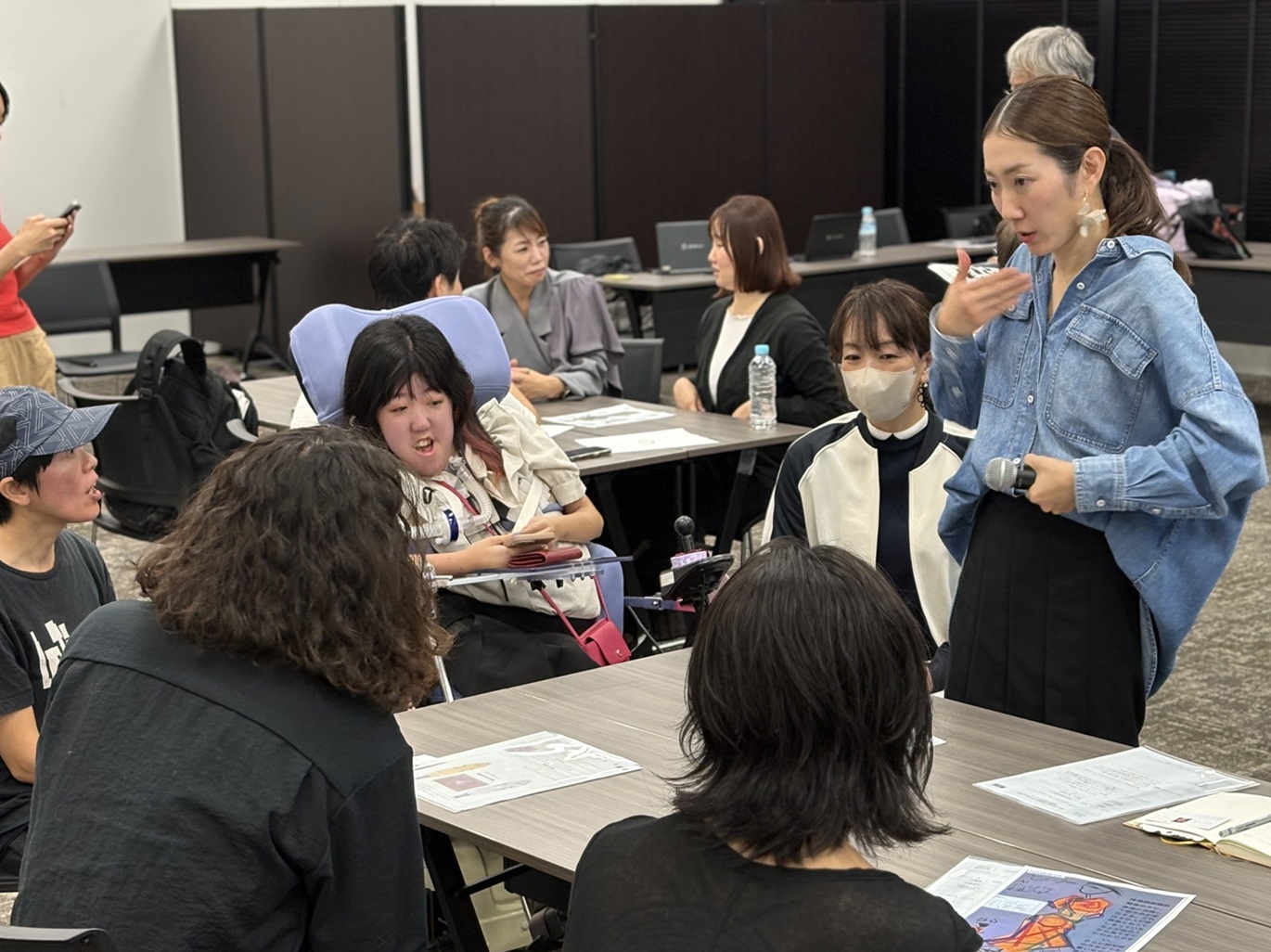

今回、本コンクールで、障害のある方も含め誰もが楽しめる服を生み出す「インクルーシブデザイン部門」の一次審査通過者を対象としたワークショップを、9月24日(水)に東京・新宿で開催しました。

当日は、二次審査に臨む学生デザイナーが、応募作品(デザイン画)を持参して参加しました。

障害者支援行う団体の代表者が「インクルーシブファッション」の事例等を解説

特別アドバイザーとして、障害者支援を行う団体の代表2名が参加。

パラアイスホッケーメダリストで一般社団法人障害攻略課代表の上原大祐氏と、一般社団法人mogmog engine代表・加藤 さくら氏より、参加学生に専門家目線での助言を行いました。

上原氏からは、「日本には障害当事者が不在のwithoutなデザインがまだ多いので、今日は当事者とデザインするwith、または当事者起点でデザインするbyを考えて頂ければと思います。また“インクルーシブデザイン”は障害のある人もない人もみんなの困り事を解決できるものです」と、参加者にエールを送りました。

加藤氏からは、障害がある方を起点にデザインしたものが、結果、障害がない方にとっても着心地がよいものになる「インクルーシブデザインのファッション」の事例や、着脱しやすい・しにくい服の具体的な違いなどの解説がありました。

ユーザー視点のニーズに関する障害当事者との意見交換

さらに、上原氏、加藤氏に加え、障害当事者3名からユーザー視点のニーズを聞き取ることで、自身のアイデアをブラッシュアップする場を設けました。

視覚障害の当事者からは、「自分の手で触って分かりやすいワンポイントがあるもの。

例えば凹凸や、一部の生地が変わっているものが付いていると嬉しい」や、「どんな色が似合うか分からないので、シンプルなものを選びがちだけど、本音ではカラフルな柄ものにも挑戦してみたい」という声も。

車椅子ユーザーからは、「袖がゴワゴワすると漕ぎにくい。肩回りがストレッチ素材だとありがたい」といった、当事者だからこそ分かる要望を話されました。

参加した学生たちはそうした貴重な声に真剣に耳を傾け、自身のデザイン案を改善していく姿勢が見られました。

この日に得た知見を参考にし、今後は二次審査に向け、実際のルック制作へと移っていきます。

世界に羽ばたくファッションデザイナーを見出し、育成するための 「Next Fashion Designer of Tokyo」「Sustainable Fashion Design Award」について

東京都は、東京をパリ、ミラノ、ニューヨーク、ロンドンと肩を並べる「ファッションの拠点」としていくため、ファッション・アパレル産業の振興に取り組んでいます。

その一環として、世界に羽ばたくファッションデザイナーを見出し、育成するため「Next Fashion Designer of Tokyo(NFDT)」と「Sustainable Fashion Design Award(SFDA)」の2つのファッションコンクールを2022年に創設しました。

両コンクールでは、服飾学生に限らず、アートやデジタル、映像制作など、様々なクリエイションに関わる若手からの応募を歓迎しています。

業界の第一線で活躍するデザイナーやバイヤー、障害者支援団体の代表ら、多彩なメンバーが審査員を務め、今や国内でも最も注目されるファッションコンクールの一つとなっています。

今年度のエントリーは7月に応募受付を終了。デザイン画による一次審査、ワークショップ、制作したルックによる二次審査、ビジネス体験を経て、2026年3月にショー形式の最終審査を実施予定です。

東京都

【NFDT:詳細HP】https://nfdt.metro.tokyo.lg.jp/